江戸時代の時間は夏と冬では長さが違った?

現代のような電気の明かりはなく、ちょうちんなどでは広く家中を明るくすることはできません。

道に街灯もなく夜道を歩くのは危険です。前が見えない真っ暗闇ですし、盗賊などに襲われる恐れもありました。

そうした環境から、時間についても日の出や日の入りの時刻をベースに決められていました。

いわば、生活に密着した時間制度を持っていたのです。ただ、日の出や日の入りの時刻は季節によって変わります。

夏は日が長く、冬は短くなります。そのため、夏と冬とでは「一刻」の長さが異なっていました。一日が夏は長く、冬は短かったのです。

スポンサーリンク

朝は太鼓の音で目覚め、夜は太鼓の音で始まる!?

現代と違い、暮らしにあった時間の決め方でしたが、明け六つと暮れ六つには江戸城内で太鼓を鳴らして知らせていました。

後に、正午には鐘を鳴らすようになりました。

鐘の音は重要な「時計」だった!?

これを機に、浅草寺や上野山などに時を告げる鐘がつくられ、各地で明け方、正午、夕暮れに鐘の音が響くようになりました。

江戸時代には時計を持っている人などほとんどおらず、鐘の音は時刻を知るうえで重要なものだったのです。

1刻の長さが毎日変わった!?

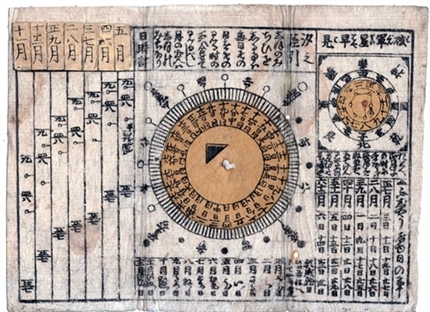

江戸時代には正午を境に一日を半分に分け、それを六等分して時間表示をおこないました。

正午を「昼九つ」とし、深夜までを「昼八つ」「昼七つ」「暮れ六つ」「夜五つ」「夜四つ」とカウントダウンします。

1、2、3はなく、「四つ」までです。深夜を「暁九つ」といい、正午までを六分割して「暁八つ」「暁七つ」「明け六つ」「朝五つ」「朝四つ」となっていました。

スポンサーリンク

江戸時代には「明け六つ」から「暮れ六つ」までが明るい時間帯で、季節によって時間が長くなったり短くなったりします。

一刻の長さは季節とともに変わったのです。一年で一番昼の長い夏至の頃であれば、日中の一刻はおよそ2時間半、昼の一番短い冬至の頃なら一刻は1時間40分ほどとなります。一刻につき実に50分も差があるのです。

鐘の音は最初に3回!?

突然鐘が鳴りだすと、途中で気づいた人は「何回なったのか」がわからなくなることがあります。

そのため、江戸時代には時間を知らせるときには、まず最初に3回鳴らして「これから知らせるよ」という合図にしました。

3回の鐘の音の後に、「朝5つ」なら5回、「暮れ六つ」なら6回鳴らしていたのです。

十二支で表す方法もありました

夜中の11時〜1時を「子(ね)」として、以降を「丑」(うし)、「寅」(とら)、「卯」(う)、「辰」(たつ)、「巳」(み)、「午」(うま)、「未」(ひつじ)、「申」(さる)、「酉」(とり)、「戌」(いぬ)、「亥」(い)としました。

さらにこの刻を4等分して、「子ひとつ」「子ふたつ」などとしました。したがって、「丑三つ時(うしみつどき)」とは、夜中の2時ごろということになります。

スポンサーリンク